Fêtes Médiévales : Coutumes et Symbolisme dans la Société Française

- Ivy Cousin

- 20 janv. 2025

- 69 min de lecture

Résumé

Les fêtes médiévales, qu’elles soient religieuses, agricoles ou seigneuriales, occupaient une place essentielle dans la société du Moyen Âge, structurant le calendrier collectif tout en répondant à des besoins spirituels, sociaux et économiques. Les célébrations religieuses comme Noël, Pâques et la Saint-Jean mêlaient rites chrétiens et traditions païennes, symbolisant à la fois la foi chrétienne et l’harmonie avec les cycles naturels. Ces événements renforçaient la cohésion sociale grâce à des pratiques collectives comme les processions, les bénédictions des récoltes, et les banquets partagés.

Les fêtes agricoles, marquant des étapes clés comme les moissons et les vendanges, liaient les communautés à la terre et à ses cycles. Les fêtes seigneuriales, telles que les mariages princiers ou les tournois, mettaient en scène le pouvoir des élites et consolidaient les alliances politiques. À l’opposé, des célébrations comme les carnavals et la Fête des Fous inversaient temporairement les hiérarchies sociales, offrant un exutoire contrôlé tout en réaffirmant l’ordre établi.

Aujourd’hui, l’héritage de ces fêtes perdure dans les reconstitutions historiques, les feux de la Saint-Jean et les carnavals, qui témoignent de l’importance durable de ces rituels ancestraux. Cet article explore ces traditions, leurs symboles et leur impact sur nos pratiques contemporaines, tout en révélant la richesse culturelle et historique des festivités médiévales.

L'article

Introduction

La magie des fêtes médiévales

Sous le ciel étoilé d’un village médiéval, les flammes vacillantes des torches dansent au rythme des tambours. Les costumes richement décorés, les voix entonnant des chants anciens, et les rituels mystérieux offrent un spectacle saisissant, un pont entre le quotidien et le sacré. Ces fêtes, empreintes d'une symbolique profonde, étaient bien plus qu'un simple divertissement : elles structuraient la vie collective et donnaient sens aux cycles naturels et spirituels. À travers elles, la société médiévale exprimait son rapport à la nature, à la religion et à l'ordre social.

Les fêtes rythmaient l'année médiévale, qu'elles soient religieuses, agricoles ou seigneuriales. Noël, célébré avec des festins et des offices religieux, marquait le renouveau spirituel, tandis que Pâques symbolisait la résurrection et le triomphe de la lumière sur les ténèbres. À la Saint-Jean, les feux purificateurs illuminaient les nuits d’été, accompagnés de danses autour des flammes, signe de fertilité et de protection. Ces célébrations ne se limitaient pas aux églises : sur les places publiques, troubadours et jongleurs animaient les foules, créant une atmosphère de joie collective.

Comme l’indique le chroniqueur Jean Froissart dans ses Chroniques (XIVe siècle), les fêtes seigneuriales, quant à elles, étaient des démonstrations de pouvoir. Lors de banquets somptueux et de tournois, les seigneurs renforçaient leur autorité en réunissant leurs vassaux sous le signe de l’hospitalité et de la magnificence. Ces événements étaient autant des moments de réjouissance que des opportunités politiques, où les alliances se formaient et les pactes se scellaient.

Contexte : Une nécessité sociale et spirituelle

Les fêtes médiévales répondaient à des besoins multiples. Sur le plan social, elles renforçaient la cohésion des communautés en intégrant toutes les classes, du paysan au noble. En parallèle, elles soulageaient la dureté du quotidien, offrant des pauses bienvenues au cœur d’une existence marquée par le travail physique et les contraintes saisonnières.

D’un point de vue spirituel, les célébrations s’intégraient dans un calendrier dicté par l'Église et les cycles naturels. La fête des moissons, par exemple, mêlait bénédictions religieuses et rituels païens pour remercier la terre nourricière. Les processions de saints, accompagnées de reliques, apportaient la protection divine sur les récoltes et les villages. Ces pratiques, inscrites dans les mentalités, témoignaient de l’interconnexion entre le sacré et le profane, comme le soulignent les travaux d’Audrey Tuaillon Demésy (L’histoire vivante médiévale, 2014).

Annonce du plan : Exploration des coutumes et des symboles

Cet article propose une plongée dans l’univers des fêtes médiévales en France. Nous examinerons d’abord comment elles reflétaient les dynamiques sociales et les croyances de l’époque. Nous détaillerons ensuite les coutumes festives – banquets, musiques, déguisements – et leur rôle dans la cohésion sociale. Enfin, nous explorerons leur symbolisme, du rite religieux à la lumière des feux purificateurs, avant de conclure sur leur héritage dans les traditions modernes.

Pour comprendre pleinement l'importance des fêtes médiévales, il est essentiel d'examiner leur rôle de miroir des structures sociales et des croyances de l'époque. À travers ces célébrations, chaque classe sociale trouvait sa place, exprimant un équilibre entre obligations spirituelles, réalités économiques et aspirations collectives.

Les fêtes médiévales: un reflet de la société

A. Les catégories de fêtes

Fêtes religieuses

Les fêtes médiévales, omniprésentes dans la vie des hommes et des femmes du Moyen Âge, jouaient un rôle central dans l’organisation du temps, la structuration sociale, et l’expression des croyances religieuses. Ces célébrations, qu’elles soient religieuses, agricoles ou seigneuriales, représentaient bien plus que des occasions de réjouissance : elles étaient des miroirs des valeurs, des priorités et des rythmes d’une société profondément marquée par la foi chrétienne et les cycles de la nature.

1 . Un calendrier au service de la foi et de la communauté

Le calendrier médiéval était avant tout liturgique. Chaque mois et chaque saison étaient rythmés par des fêtes, fixes ou mobiles, qui structuraient la vie collective. Les célébrations religieuses, comme Noël, Pâques, ou la Saint-Jean, occupaient une place prépondérante. Noël, célébré dès l’Antiquité tardive, représentait non seulement la naissance du Christ mais aussi un moment de renouveau spirituel et familial. Les processions organisées pour cette occasion, souvent accompagnées de chants et d’offrandes, illustraient la dévotion populaire et la cohésion sociale.

Pâques, fête de la Résurrection, était l’apogée du calendrier chrétien. Son organisation dépendait d’un calcul précis basé sur le cycle lunaire. Les calendriers médiévaux utilisaient le nombre d’or, un outil astronomique permettant de fixer la date de cette fête mobile. Selon Jean-Baptiste Lebigue, spécialiste des manuscrits liturgiques, « le calendrier liturgique médiéval alliait science et foi, créant une synergie unique entre observation céleste et pratique cultuelle » (Le calendrier des manuscrits liturgiques, 2016).

Enfin, la Saint-Jean, célébrée au solstice d’été, combinait des pratiques païennes et chrétiennes. Les feux de joie, bénis par des prêtres, illuminaient les campagnes, symbolisant purification et protection divine. Ces feux, selon les chroniques bretonnes de Gaëtan de Wismes (Les fêtes religieuses en Bretagne, 1902), étaient accompagnés de danses populaires et de prières collectives, témoignant d’une fusion entre sacré et profane.

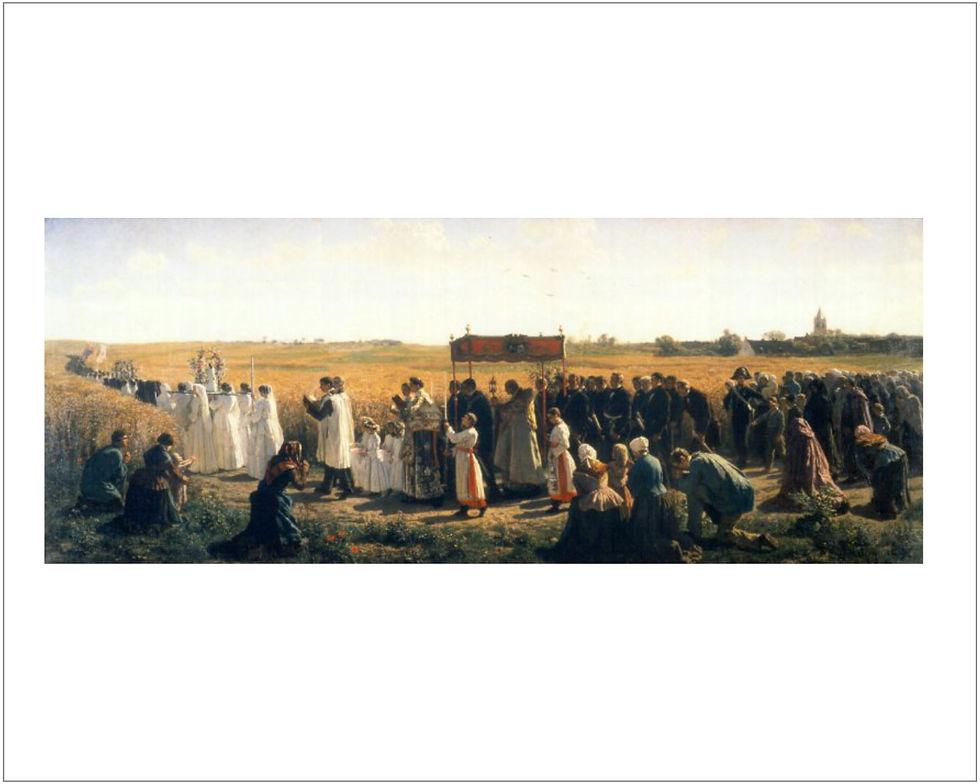

2 . Processions et pèlerinages : une foi en mouvement

Les processions publiques et les pèlerinages vers des lieux saints, tels que Saint-Jacques-de-Compostelle ou Chartres, occupaient également une place essentielle dans le paysage religieux médiéval. Ces événements rassemblaient toutes les strates sociales autour d’un objectif commun : rendre hommage à un saint ou demander une intercession divine. Les reliques, exposées lors de ces processions, étaient perçues comme des objets sacrés capables de transmettre des bénédictions. Par exemple, la châsse de Saint-Martin à Tours attirait des milliers de pèlerins chaque année, consolidant ainsi l’importance de la ville dans la géographie sacrée de l’Europe médiévale.

Fêtes religieuses : Une rencontre entre foi et tradition populaire

Les grandes célébrations chrétiennes comme Noël et Pâques mêlaient rites liturgiques et pratiques sociales. Noël, par exemple, marquait à la fois la naissance du Christ et le renouveau de la lumière après le solstice d’hiver, un écho aux traditions païennes préexistantes. Les églises, décorées de houx et de sapins, symbolisaient la vie éternelle, tandis que les familles se réunissaient pour des banquets, mêlant spiritualité et convivialité. De même, les processions de reliques, encadrées par le clergé, rassemblaient les communautés dans un élan de foi collective tout en offrant un spectacle public et festif.

Si les fêtes religieuses structuraient le calendrier chrétien, d’autres célébrations répondaient aux impératifs agricoles et aux cycles naturels. Les moissons, vendanges et fêtes des semailles ponctuaient l’année et révélaient l’interdépendance entre les hommes, la terre et les forces cosmiques. Ces festivités, souvent liées aux cycles lunaires et solaires, enrichissaient encore davantage la vie collective et complétaient un calendrier déjà dense.

Dans cette société médiévale, chaque fête trouvait sa place, révélant une vision du monde où le sacré et le quotidien s’entremêlaient intimement.

2. Fêtes agricoles

Les fêtes agricoles étaient des moments centraux de la vie médiévale, structurés par le rythme des saisons et les cycles naturels. Ces événements régulaient les rapports à la terre, à la communauté et à la spiritualité, tout en répondant à des besoins collectifs à la fois économiques et symboliques.

Dans une société où l’agriculture représentait la principale activité économique, les fêtes agricoles occupaient une place éminente dans le calendrier. Elles marquaient des étapes essentielles de l’année, comme les moissons, les vendanges et les semailles, tout en exprimant une profonde interdépendance entre l’homme, la nature et les forces divines. Ces célébrations étaient à la fois pragmatiques, visant à garantir des récoltes prospères, et symboliques, reliant les pratiques agricoles à un univers spirituel partagé.

1. Les moissons : célébration de l’abondance

La moisson représentait le point culminant de l’année agricole. Ce moment était résolument collectif, impliquant l’ensemble de la communauté dans une œuvre commune marquée par des rites et des festins. Selon des chroniques locales, il était courant de réserver les premiers épis de blé récoltés pour des bénédictions, un geste évocateur de gratitude envers les forces naturelles et divines.

Ces fêtes donnaient lieu à des banquets à la fin des travaux, où l’on partageait du pain et du vin, symboles de la subsistance collective. En Normandie, les premiers épis étaient souvent tressés en couronnes et suspendus dans les maisons comme talismans protecteurs. Comme le souligne Reinbold (2017), « la moisson était un acte total, associant travail, célébration et spiritualité ».

2. Les vendanges : rites de la vigne

Les vendanges, particulièrement importantes dans les régions viticoles comme la Bourgogne ou l’Aquitaine, donnaient lieu à des célébrations joyeuses, souvent accompagnées de chansons et de danses. Le vin, produit à la fois agricole et liturgique, occupait une place centrale dans ces fêtes. Les sources monastiques, notamment celles de l’abbaye de Cluny, décrivent des processions organisées pour sanctifier les raisins avant leur transformation en vin.

Pendant ces fêtes, il était courant de déguiser certains participants en figures mythologiques, telles que Bacchus, pour souligner le lien entre les traditions antiques et médiévales. Ces festivités se terminaient souvent par des concours de pressée de raisin, suivi de banquets où étaient servis les premiers jus de la récolte.

3. Les semailles : prières pour l’avenir

Contrairement aux moissons et vendanges, les semailles étaient des célébrations plus sobres, centrées sur la préparation de l’avenir. Des rites religieux étaient fréquemment organisés pour bénir les graines et les champs. Les prêtres parcouraient les villages lors de processions de la Saint-Michel (29 septembre), priant pour une germination prospère et pour protéger les récoltes des intempéries.

Des chroniques rapportent que, dans certaines régions, les paysans enfouissaient de petites croix de bois ou des amulettes dans les sillons, une pratique associant symbolisme chrétien et coutumes préchrétiennes. Ces gestes visaient à renforcer la symbiose entre la terre et ses cultivateurs.

4. Les cycles lunaires et solaires

Les cycles lunaires et solaires structuraient également le calendrier festif. Les solstices, notamment celui d’été, étaient célébrés par des rites spectaculaires comme les feux de la Saint-Jean. Ces feux, allumés sur les hauteurs des villages, avaient une double fonction : purifier les âmes et protéger les moissons.

Les sources du XIIe siècle mentionnent des rituels spécifiques liés aux phases de la lune, utilisées pour planifier les semailles et les récoltes. Comet (1992) note que « ces pratiques témoignent d’une continuité entre traditions païennes et chrétiennes, où les cycles naturels étaient intégrés à une cosmologie sacrée ».

Fêtes agricoles : La spiritualité au service de la terre

Les célébrations agricoles, comme les moissons et les vendanges, illustraient la connexion profonde entre les pratiques agricoles et les rituels religieux. Les bénédictions des récoltes, organisées par le clergé, combinaient des prières chrétiennes avec des rites plus anciens, tels que la fabrication de couronnes d’épis pour protéger les foyers. Les banquets qui suivaient ces travaux agricoles renforçaient la cohésion sociale tout en célébrant l’abondance, reliant ainsi les efforts humains à une gratitude divine.

Les fêtes agricoles médiévales étaient des moments essentiels qui rythmaient l’existence collective, liant les hommes à la nature et aux forces divines. En célébrant les moissons, les vendanges et les semailles, ces événements renforçaient les liens communautaires tout en exprimant une interdépendance fondamentale avec les cycles lunaires et solaires.

Si les fêtes agricoles étaient ancrées dans les besoins immédiats des communautés rurales, les fêtes seigneuriales et royales servaient à afficher le pouvoir et le prestige des élites. Mariages princiers, tournois fastueux et banquets somptueux témoignaient de l’importance politique et symbolique de ces célébrations.

3. Fêtes seigneuriales et royales : Mariages princiers, cérémonies d’hommage féodal, tournois et banquets

Les fêtes médiévales seigneuriales et royales, bien plus que de simples manifestations festives, constituaient des moments clés de la vie politique et sociale de l’époque. Mariages princiers, cérémonies d’hommage féodal, tournois chevaleresques et banquets somptueux incarnaient des rituels codifiés, reflétant et renforçant les hiérarchies et alliances sociales. Ces événements, minutieusement orchestrés, étaient des outils de consolidation du pouvoir et de démonstration de prestige, au cœur d’une société marquée par des liens féodaux complexes.

1 . Les mariages princiers

Moments de grande solennité, servaient avant tout à sceller des alliances politiques et dynastiques. Ces unions étaient le résultat de négociations parfois longues, menées par des conseillers, des ambassadeurs ou des membres du clergé. Les enjeux étaient considérables, qu’il s’agisse de revendications territoriales, de consolidation de pouvoir ou de garanties de protection mutuelle. En 1200, par exemple, le mariage de Blanche de Castille avec Louis VIII fut arrangé pour sceller une alliance stratégique entre la France et l’Espagne, renforçant la position des Capétiens en Europe.

Une fois les accords finalisés, les fiançailles formalisées marquaient une étape clé, souvent accompagnées d’échanges d’objets symboliques, comme des anneaux ou des broderies. La cérémonie religieuse constituait le point culminant du mariage princier. Généralement célébrée dans une cathédrale ou une église prestigieuse, elle réunissait l’élite sociale sous la bénédiction d’un haut dignitaire de l’Église, renforçant ainsi la sacralité de l’union. L’échange des anneaux et la déclaration des vœux devant Dieu symbolisaient une alliance non seulement terrestre mais aussi divine.

Les festivités qui suivaient cette cérémonie comprenaient des processions fastueuses et un banquet somptueux. Les invités, placés selon leur rang, partageaient des mets raffinés comme le cygne ou le paon rôti, souvent décorés de manière spectaculaire. Les troubadours et jongleurs animaient ces banquets, offrant des récits épiques et des chansons pour magnifier les exploits des familles présentes. Lors du mariage de Charles le Téméraire et de Marguerite d’York en 1468, les festivités durèrent deux semaines, avec des banquets opulents et des tournois grandioses, démontrant la richesse et le prestige du duché de Bourgogne.

2 . Les cérémonies d’hommage féodal

Essentielles dans l’organisation de la société médiévale, formalisaient les relations entre un seigneur et ses vassaux. Ces rituels, profondément codifiés, commençaient par l’immixtio manuum, un geste solennel où le vassal plaçait ses mains jointes dans celles de son seigneur pour symboliser sa soumission et son engagement de fidélité. Suivait alors le baiser de paix, une marque de réciprocité scellant le pacte entre les deux parties. Enfin, le seigneur remettait un objet symbolique, tel qu’un bâton ou une motte de terre, représentant les droits et responsabilités accordés au vassal.

Ces cérémonies, bien que profondément juridiques, étaient également des événements sociaux marqués par des banquets où le seigneur démontrait sa générosité envers ses vassaux. Lors de l’hommage de Guillaume le Conquérant à Philippe Ier de France, par exemple, des gestes codifiés et des présents symboliques affirmèrent la soumission du duc de Normandie, tout en renforçant son influence politique.

Les tournois chevaleresques, souvent organisés à l’occasion de mariages princiers ou de victoires militaires, étaient des spectacles où la bravoure et l’adresse des chevaliers étaient mises en avant. Ces compétitions incluaient des joutes individuelles et des mêlées collectives, simulant des batailles. Les tournois étaient aussi des espaces de négociation sociale et politique, où les chevaliers pouvaient établir des alliances avec des maisons nobles influentes.

Froissart décrit dans ses Chroniques un tournoi organisé en 1380 par le comte de Foix, où des chevaliers venus de toute l’Europe s’affrontèrent dans des combats spectaculaires. Ces événements débutaient par une cérémonie d’ouverture incluant des défilés et des bénédictions religieuses, marquant leur dimension sacrée. Les vainqueurs recevaient des trophées, tels que des bannières ou des pièces d’armure, symboles de leur gloire et de leur succès.

3 . Banquets

Le banquet qui suivait les tournois constituait un moment de célébration et de sociabilité. Ces festins, organisés avec une attention particulière, reflétaient la richesse et le pouvoir de l’hôte. Les convives, placés selon leur rang, partageaient des mets luxueux, tandis que les troubadours et ménestrels assuraient l’animation. Lors du célèbre « Banquet du Faisan » donné par Philippe le Bon en 1454, chaque invité fut invité à prêter serment pour la croisade, démontrant le rôle diplomatique que ces rassemblements pouvaient jouer.

Mariages, hommages féodaux, tournois et banquets constituaient des moments de rassemblement social, de démonstration de puissance et de consolidation des alliances. Ces événements étaient non seulement des spectacles somptueux, mais aussi des outils politiques et économiques au service des élites médiévales. Dans la section suivante, nous explorerons comment ces célébrations reflétaient et structuraient l’organisation sociale, mettant en lumière les rôles distincts des différents acteurs de la société médiévale.

Les mariages princiers, tournois et cérémonies féodales mettaient en scène l’autorité seigneuriale dans un cadre empreint de sacré. Les rituels comme le baiser de paix ou les messes nuptiales symbolisaient l’approbation divine des alliances politiques. Parallèlement, les banquets qui suivaient reflétaient la générosité des élites et servaient de moments festifs pour affirmer leur rôle protecteur auprès des communautés.

B. L’organisation sociale à travers les fêtes

1 . Hiérarchie sociale

Dans la société médiévale, les fêtes constituaient bien plus que de simples moments de réjouissance : elles étaient le reflet d’un ordre social rigoureusement structuré. Chaque classe y jouait un rôle précis, contribuant ainsi à la perpétuation d’une hiérarchie perçue comme immuable et ordonnée par le divin. À travers ces célébrations, le clergé, les seigneurs et les paysans exprimaient leur place et leurs responsabilités dans la société, renforçant à la fois les liens communautaires et la stratification sociale.

Le clergé supervisait : gardiens spirituels et régulateurs moraux

Le clergé, pivot central des festivités médiévales, jouait un rôle double : spirituel et organisationnel. Dans une société où la religion imprégnait chaque aspect de la vie quotidienne, les fêtes étaient intrinsèquement liées au calendrier liturgique, reliant les cycles agricoles aux grandes célébrations chrétiennes. Noël, Pâques, la Pentecôte et les fêtes des saints locaux étaient orchestrées par les ecclésiastiques, qui veillaient à ce que les rites soient scrupuleusement respectés.

Un exemple emblématique est la bénédiction des récoltes lors des Rogations. À cette occasion, les prêtres guidaient des processions à travers champs, chantant des litanies et bénissant les terres. Ces cérémonies ne se limitaient pas à leur fonction religieuse : elles symbolisaient aussi l’interdépendance entre l’Église et les communautés agricoles. Les processions, ouvertes à tous les villageois, renforçaient le sentiment d’unité sous l’autorité spirituelle du clergé.

Le contrôle exercé par l’Église allait toutefois au-delà des rituels. Lors des carnavals, par exemple, le clergé tolérait une certaine licence dans les comportements, voyant ces excès comme une soupape sociale temporaire. Cependant, il intervenait pour limiter les débordements et rappeler les fidèles à la discipline au début du Carême. Dans une lettre de l'évêque Pierre Damien (XIe siècle), on trouve une mise en garde contre les danses lascives et les mascarades excessives : « Le rire éphémère du carnaval doit se transformer en prière sincère pour l’âme. » Ces interventions illustraient le rôle régulateur de l’Église, qui, tout en encadrant les célébrations, veillait à ce qu’elles ne menacent pas l’ordre moral.

Les seigneurs finançaient : mécénat et affirmation de la puissance

Les seigneurs, dépositaires du pouvoir temporel, étaient les principaux mécènes des fêtes médiévales. Leur participation, bien que souvent ostentatoire, remplissait plusieurs fonctions essentielles. En finançant des tournois, des banquets somptueux ou des processions, ils affichaient leur richesse et leur générosité, qualités perçues comme indispensables à un bon seigneur. Ces dépenses renforçaient leur prestige tout en consolidant leur relation avec leurs vassaux et sujets.

Lors des fêtes seigneuriales, comme les mariages ou les commémorations de victoires militaires, les seigneurs s’entouraient de leur cour et invitaient les notables locaux. Ces événements incluaient souvent des tournois où les chevaliers exhibaient leur bravoure. À l’occasion du mariage de Jeanne de Navarre et Philippe le Bel en 1284, par exemple, les festivités comprirent un grand tournoi suivi d’un festin où des plats somptueux, tels que des faisans farcis et des gâteaux dorés, furent servis. Ces banquets n’étaient pas qu’une démonstration de richesse : ils renforçaient les alliances politiques et servaient de cadre à des négociations diplomatiques.

En outre, les fêtes locales permettaient aux seigneurs de réaffirmer leur rôle protecteur. À l’exemple des foires organisées sous la protection des châteaux, ces événements étaient souvent accompagnés de cérémonies religieuses financées par les nobles, qui contribuaient à la construction ou à l’entretien des églises locales. Une charte datée de 1323 atteste qu’un seigneur de Normandie avait offert une cloche à une église paroissiale lors d’une fête de village, montrant ainsi son soutien à la communauté tout en affirmant sa domination.

Les paysans participaient : travail collectif et expression communautaire

Si les paysans ne jouissaient pas de la visibilité des clercs ou des seigneurs, leur rôle dans les fêtes était néanmoins central. Leur contribution commençait bien avant les célébrations, par des préparatifs exigeant une coopération communautaire. Les champs étaient ornés pour les processions des Rogations, les animaux sélectionnés pour les sacrifices ou banquets, et les marchés organisés pour les foires religieuses.

Les fêtes étaient pour eux des moments de répit dans un quotidien marqué par le travail ardu. À travers les danses, les chants et les jeux collectifs, ils exprimaient une joie souvent réprimée, tout en renouvelant leur appartenance au village et à la paroisse. Ces festivités incluaient également des rites païens intégrés dans les pratiques chrétiennes, tels que les feux de la Saint-Jean, où les paysans sautaient par-dessus les flammes pour conjurer les mauvais esprits et garantir la fertilité des champs.

Ces moments de participation active donnaient aussi aux paysans l’occasion de manifester symboliquement leur dépendance envers les élites tout en revendiquant leur propre place dans l’ordre social. Les processions, où ils portaient des bannières ou des offrandes, constituaient un moyen d’affirmer leur foi et leur rôle vital dans la production agricole, tout en reconnaissant l’autorité spirituelle et temporelle.

Ainsi, les fêtes médiévales incarnaient une mise en scène de l’ordre social, où chaque groupe jouait son rôle selon une partition préétablie, orchestrée par le clergé et financée par les seigneurs. Mais au-delà de cette hiérarchie stricte, elles étaient également des espaces de communion et de solidarité, comme en témoignent les banquets collectifs et les échanges de cadeaux, symboles d’une unité plus profonde qui transcendait les divisions sociales.

2 . Communauté et solidarité

Dans la société médiévale, les fêtes constituaient bien plus que de simples moments de réjouissances ; elles étaient au cœur de l’organisation sociale et de la cohésion communautaire. Ces événements, rythmés par les cycles religieux et agricoles, reflétaient l’interdépendance des différentes classes sociales et leur rôle dans le maintien de la solidarité collective. Les banquets collectifs et les pratiques redistributives, comme la distribution de nourriture et les échanges de cadeaux, incarnaient des mécanismes essentiels à l’équilibre des relations sociales.

Banquets collectifs : symboles d’unité

Le banquet collectif, qui accompagnait souvent les grandes fêtes religieuses ou seigneuriales, incarnait l’unité et la convivialité. Ces repas, organisés sous l’autorité du clergé ou des seigneurs, étaient des moments privilégiés où les barrières sociales étaient temporairement atténuées. Le clergé jouait un rôle central dans la supervision de ces banquets, veillant à ce qu’ils soient imprégnés de symbolisme chrétien.

Les prières d’ouverture, les bénédictions des aliments et les sermons rappelaient à tous que ces rassemblements étaient placés sous le signe de la foi et de la charité. Les seigneurs, pour leur part, finançaient souvent ces événements, non seulement pour afficher leur générosité, mais aussi pour asseoir leur autorité et renforcer leur relation avec leurs sujets. Dans certains cas, les paysans eux-mêmes participaient à l’organisation, contribuant par des dons en nature tels que du blé, du vin ou des animaux destinés à être consommés.

Historiquement, les banquets des moissons sont particulièrement emblématiques de cette dynamique. Ces repas, célébrés après la récolte, réunissaient les différentes composantes de la communauté autour d’une table commune. Une anecdote rapportée par des chroniques locales en Normandie décrit comment, à la fin du XIIe siècle, un seigneur offrit un banquet où chacun, des artisans aux laboureurs, pouvait déguster les produits de la récolte. Les marmites en terre cuite, de grande contenance, symbolisaient l’abondance et la générosité du moment, tandis que les chants et les récits partagés renforçaient le sentiment d’appartenance collective.

Distribution de nourriture et échanges de cadeaux

Les pratiques redistributives étaient au cœur des fêtes médiévales, en particulier lors des célébrations religieuses comme Noël, Pâques ou la Saint-Martin. La distribution de nourriture incarnait la charité chrétienne, un principe fondamental qui dictait les comportements des élites envers les plus démunis. Le clergé, souvent à l’initiative de ces gestes, organisait des redistributions de pain bénit, de vin et de viande. Ces dons étaient bénis avant d’être distribués, conférant une dimension sacrée à l’acte de partage. Les seigneurs contribuaient également à ces pratiques, distribuant des vivres à leurs sujets, mais aussi des cadeaux symboliques tels que des vêtements ou des outils agricoles.

Les échanges de cadeaux, quant à eux, étaient fréquents lors des fêtes seigneuriales ou des mariages. Ces présents, souvent luxueux, servaient à marquer les alliances et à renforcer les liens entre les membres de la noblesse. Dans les milieux plus modestes, les dons prenaient une forme plus simple mais tout aussi significative. Par exemple, des chroniques évoquent des paysans offrant des corbeilles de fruits ou des pains spéciaux à leurs voisins lors des vendanges, un geste qui consolidait la solidarité au sein de la communauté.

Ces pratiques de redistribution n’étaient pas uniquement altruistes ; elles renforçaient les liens de dépendance et d’interdépendance entre les classes sociales. Le seigneur, en offrant généreusement, s’assurait de la loyauté de ses sujets. À l’inverse, les paysans, en acceptant ces dons, reconnaissaient implicitement l’autorité et le rôle protecteur de leur seigneur. Cette dynamique, bien que hiérarchique, contribuait à maintenir un équilibre social dans une société profondément inégalitaire.

Ces rassemblements festifs, qu’ils soient marqués par des banquets ou des redistributions, représentaient une rupture bienvenue avec la dureté du quotidien. Ils offraient aux communautés une opportunité rare de se réunir dans la joie et de célébrer leur appartenance commune, préfigurant des moments de repos et de répit essentiels dans une vie souvent rude.

Coutumes et pratiques festives au Moyen Âge

Les fêtes médiévales occupaient une place centrale dans la vie collective, offrant des occasions de communion sociale, de célébration religieuse et d’affirmation politique. Ces rassemblements festifs mêlaient musique, danse, banquets somptueux et déguisements, chacun reflétant les valeurs culturelles et les structures sociales de l’époque. Ce chapitre explore en profondeur les coutumes festives du Moyen Âge, en s’appuyant sur des récits historiques et des descriptions détaillées des pratiques et objets associés, permettant de plonger dans l’univers vivant de ces traditions.

Les banquets médiévaux : symboles d’abondance et de convivialité

Les banquets médiévaux étaient bien plus que des repas collectifs. Ils représentaient des événements majeurs où la nourriture, l’architecture, la musique et la hiérarchie sociale convergeaient pour créer des expériences immersives. Ces repas, organisés à l’occasion de mariages, de fêtes religieuses ou de victoires militaires, se déroulaient souvent dans de vastes salles ornées de tapisseries représentant des scènes bibliques, mythologiques ou de chasse.

Un banquet typique débutait par une entrée solennelle des convives, parfois précédée par un cortège de musiciens jouant de la vièle, de la flûte ou de l’épinette. Les tables, disposées en forme de U ou de croix pour refléter la hiérarchie sociale, étaient recouvertes de nappes blanches en lin. Les plats étaient servis en plusieurs services, chacun comportant une variété impressionnante de mets. On y trouvait du gibier tel que le cerf et le sanglier, rôti et présenté entier, accompagné de sauces à base de vin ou de fruits épicés. Les poissons, indispensables lors des jours maigres, étaient souvent préparés en gelée ou en croûte.

Un exemple célèbre est le banquet organisé par Charles VI à Paris en 1389 pour célébrer l’entrée de la reine Isabeau de Bavière. Ce festin comprenait des sculptures comestibles, des fontaines de vin et des mets aux couleurs symboliques, le tout accompagné par des musiciens et des jongleurs. Les banquets n’étaient pas simplement des lieux de réjouissance : ils étaient aussi des démonstrations de pouvoir et de richesse.

Musique et danse : instruments et pratiques sociales

La musique médiévale, omniprésente dans les fêtes, reflétait à la fois les traditions populaires et les innovations artistiques. Les instruments de musique utilisés témoignaient d’une diversité remarquable, adaptée à différents contextes festifs.

La vièle, ancêtre du violon, était un instrument à cordes frottées. Généralement fabriquée en bois de hêtre ou d’érable, elle comportait cinq cordes en boyaux, tendues sur une caisse de résonance ovale. Jouée à l’aide d’un archet léger, souvent orné de motifs sculptés, la vièle accompagnait les chants narratifs ou les danses populaires. Les flûtes médiévales, taillées dans le bois ou l’os, produisaient des mélodies douces ou vives, adaptées aux danses en cercle ou aux caroles. Les tambours, fabriqués à partir de cadres en bois et de peaux animales tendues, ajoutaient un rythme percutant et entraînant, essentiel pour les danses collectives.

Les danses médiévales, telles que les branles et les caroles, étaient des moments d’interaction sociale et d’expression collective. Le branle, une danse en ligne ou en cercle, se caractérisait par des mouvements latéraux simples mais cadencés, permettant la participation de nombreux danseurs. Dans les villages, cette danse était souvent accompagnée par des chansons improvisées, renforçant le lien communautaire. À la cour, les danses étaient plus formelles et codifiées. La basse-danse, par exemple, exigeait une maîtrise des pas et des postures, reflétant l’élégance et le raffinement des danseurs. Cette danse était accompagnée par des ensembles instrumentaux jouant des airs en mode mineur, créant une ambiance solennelle et majestueuse.

Costumes et carnavals : inversion des rôles sociaux

Le Moyen Âge était aussi marqué par des fêtes où les normes sociales étaient temporairement renversées. Les carnavals, moments de licence et de liberté, autorisaient les individus à adopter des rôles et des apparences inhabituels. Les descriptions de costumes dans les archives médiévales révèlent une créativité débordante. Les déguisements incluaient des masques grotesques, des costumes d’animaux et des vêtements inspirés des classes sociales supérieures, souvent exagérés pour provoquer le rire ou la réflexion.

Les tissus utilisés pour ces costumes étaient variés, allant de simples étoffes de laine teintées de couleurs vives à des brocarts luxueux rehaussés de fils d’or. Les masques, sculptés dans le bois ou modelés en cuir, étaient peints pour accentuer les traits grotesques ou caricaturaux. Ces déguisements servaient à souligner l’inversion des rôles : un paysan pouvait devenir un seigneur, un clerc endosser le rôle d’un fou.

Les carnavals médiévaux étaient souvent accompagnés de processions bruyantes, où la musique jouait un rôle clé. Les cornemuses et les tambourins rythmaient ces défilés, créant une atmosphère festive et chaotique. Une anecdote tirée des chroniques de Nuremberg raconte qu’en 1440, lors d’un carnaval, des membres du clergé furent parodiés dans une procession satirique, provoquant l’indignation de l’évêque local. Cette anecdote illustre à quel point ces festivités, bien que tolérées, pouvaient également être surveillées par les autorités.

Les coutumes festives médiévales, qu’il s’agisse de banquets somptueux, de danses collectives ou de carnavals, constituaient bien plus que de simples divertissements. Elles structuraient la vie sociale, renforçaient les hiérarchies tout en offrant des moments de rupture temporaire avec les normes établies. Cependant, ces pratiques festives étaient également chargées d’un symbolisme profond, souvent lié aux cycles naturels et aux rites religieux. Ce lien entre le sacré et le festif sera exploré dans le chapitre suivant, mettant en lumière les significations spirituelles et culturelles des célébrations médiévales.

Symbolisme des fêtes médiévales

1. Rites sacrés et cycles naturels

1.1 Messes, bénédictions, et feux purificateurs

Dans la société médiévale, les fêtes occupaient une place centrale, à la croisée du sacré et du quotidien. Ces célébrations répondaient à des besoins religieux tout en s’intégrant aux cycles naturels et agricoles qui structuraient la vie des communautés rurales. Elles reflétaient une profonde interconnexion entre la spiritualité chrétienne et les rythmes naturels, exprimée par des rites religieux précis et un calendrier liturgique en harmonie avec le travail de la terre.

Les rites religieux formaient le cœur des fêtes médiévales, donnant à ces moments une dimension spirituelle essentielle. Parmi ces pratiques, les messes et bénédictions revêtaient une importance particulière. Les messes solennelles, souvent accompagnées de processions, visaient à sanctifier les célébrations et à garantir la protection divine sur la communauté. Les bénédictions étaient adaptées aux préoccupations des populations. Par exemple, lors des Rogations – célébrées dans les jours précédant l’Ascension – le clergé parcourait les champs en priant et en bénissant les cultures. Les processions étaient un spectacle en elles-mêmes : les prêtres en habits liturgiques, portant des croix et des bannières ornées, avançaient lentement à travers les champs, tandis que les fidèles suivaient en chantant des psaumes. Ces rituels avaient pour but d’invoquer la bienveillance divine pour des récoltes abondantes, intégrant ainsi la foi chrétienne dans les préoccupations agricoles. Selon le Recueil de sermons (XIVe siècle), « les champs bénis porteront des fruits abondants, et les mains des fidèles récolteront la bénédiction divine » (Ms. 335, f. 87r).

Un autre rite marquant des fêtes médiévales était celui des feux de la Saint-Jean, célébrés au solstice d’été. Ces bûchers, allumés sur des collines ou au centre des villages, représentaient la lumière divine triomphant des ténèbres. Bien qu’issus de pratiques païennes honorant le soleil, ces feux furent intégrés au calendrier liturgique chrétien en tant que célébration de Saint Jean-Baptiste. Les communautés se rassemblaient autour des flammes pour des danses et des chants, les enfants sautaient au-dessus des brasiers pour symboliser leur purification et leur renouveau. Une prière du Missel de Toulouse (XVe siècle) souligne ce symbolisme : « Que cette lumière éloigne toute ombre et toute malveillance, comme le feu des saints éloigne l’ombre du péché » (f. 123v). Ces pratiques, imprégnées de spiritualité, combinaient des éléments de croyances anciennes et chrétiennes dans un cadre festif.

En Italie méridionale, les fêtes médiévales conservaient des traces des anciennes Saturnales romaines, où les rôles entre maîtres et esclaves étaient temporairement inversés. Ces influences païennes se sont intégrées aux carnavals chrétiens, créant un mélange unique de rites anciens et nouveaux.

1.2. Calendrier liturgique et cycles naturels

Le calendrier liturgique médiéval était profondément influencé par les cycles agricoles, renforçant cette symbiose entre foi et travail de la terre. Noël, célébré lors du solstice d’hiver, marquait le retour de la lumière et symbolisait la naissance du Christ. Pendant cette période, les églises étaient décorées de branches de houx et de sapin, symbolisant la vie éternelle. Les offices de Noël étaient souvent accompagnés de chants tels que les premières formes de cantiques.

Pâques, qui coïncidait avec l’arrivée du printemps, célébrait la résurrection tout en annonçant le renouveau des cultures et le début des semailles. Les communautés rurales assistaient à des messes spéciales où les prêtres bénissaient les graines avant leur plantation. Ces correspondances montrent comment l’Église a intégré les préoccupations pratiques des populations dans son organisation spirituelle, liant le rythme de la nature aux célébrations chrétiennes.

Les fêtes médiévales jouaient également un rôle fondamental dans la structuration de la vie communautaire. Elles rassemblaient toutes les classes sociales autour d’objectifs communs : prier pour des récoltes prospères, purifier les âmes et renforcer les liens entre les membres de la communauté. Lors des processions, les seigneurs, les paysans et les artisans marchaient ensemble, illustrant une unité sociale rare dans une société marquée par des distinctions hiérarchiques strictes. Par leur symbolisme, les célébrations médiévales nourrissaient à la fois la foi des individus et leur ancrage dans un environnement naturel. Ce double objectif, spirituel et social, était au cœur de l’expérience collective des fêtes.

Les fêtes médiévales illustraient une harmonie entre la foi chrétienne et les rythmes de la nature. En combinant rites religieux et pratiques populaires, elles répondaient aux besoins spirituels des communautés tout en assurant leur survie matérielle. Ce symbolisme, riche et structurant, témoigne de l’importance de ces célébrations dans la vie quotidienne médiévale. Encore aujourd’hui, certaines pratiques comme les feux de la Saint-Jean perdurent, témoignant de cet héritage profondément enraciné.

Tandis que les rites religieux structuraient les fêtes médiévales autour des besoins spirituels et communautaires, les célébrations populaires, telles que les carnavals et la Fête des Fous, introduisaient une dimension de transgression contrôlée, mêlant irrévérence et critiques implicites des structures sociales.

2. Dualité et inversion sociale

Les carnavals et la Fête des Fous, célébrés dans les sociétés médiévales, incarnaient une dualité fondamentale où le sacré et le profane coexistaient. Ces célébrations, bien qu’encadrées par le calendrier chrétien, offraient un espace unique de transgression symbolique. Les normes sociales et religieuses étaient temporairement suspendues, permettant une inversion des rôles et une critique implicite des hiérarchies établies.

2.1 Cohabitation du sacré et du profane dans les carnavals et les fêtes populaires

La Fête des Fous, principalement organisée dans les chapitres ecclésiastiques du Nord de la France entre le XIVe et le XVIe siècle, est l’exemple emblématique de cette coexistence entre sacré et profane. Cette célébration, souvent fixée autour de la période de Noël, donnait aux jeunes clercs et enfants de chœur l’occasion de renverser symboliquement l’autorité des chanoines. L’événement commençait par l’élection d’un « évêque des fous » ou d’un « évêque des innocents », une figure parodique portant une crosse et une mitre, imitant ainsi les dignitaires religieux.

Une fois élu, cet évêque symbolique dirigeait des cérémonies où les rites liturgiques étaient détournés dans un esprit burlesque. À Douai, ces processions incluaient des chants humoristiques en lieu et place des psaumes traditionnels, tandis que des offices devenaient des scènes burlesques où les participants dansaient et riaient de manière exagérée. Des anecdotes rapportent que certains encensaient l’autel avec des objets absurdes, tels que des chaussures usées, ou jouaient aux dés dans l’église. La Faculté de théologie de Paris condamna ces pratiques en 1445, les qualifiant de « gestes sacrilèges et paroles obscènes perturbant la dignité de l’Église » (Guilleray, 2002, p. 150).

Les carnavals, plus étendus géographiquement et socialement, reflétaient une dynamique similaire. Ces fêtes populaires se tenaient souvent à la fin de l’hiver, avant le début du Carême, marquant une période de relâchement général. Les rues des villes s’animaient de foules costumées et masquées où toutes les classes sociales se mêlaient. Les nobles pouvaient se déguiser en paysans, tandis que les paysans, souvent avec ironie, pastichaient les élites. Les mascarades et les processions burlesques, accompagnées de musiques et de chants satiriques, formaient le cœur des festivités.

À Lille, les carnavals incluaient des parodies de tribunaux où des bouffons remplaçaient les juges dans des procès fictifs. Ces mises en scène humoristiques, bien que caricaturales, permettaient une critique implicite des institutions, tout en restant dans un cadre socialement accepté. À travers des jeux publics comme les courses ou les joutes verbales, les festivités célébraient une inversion temporaire des normes sociales et comportementales.

À Venise, le carnaval médiéval se distinguait par son faste et ses masques élaborés, utilisés pour anonymiser les participants et brouiller les distinctions sociales. Ces mascarades, profondément ancrées dans la culture vénitienne, reflétaient une inversion des rôles semblable à celle des carnavals urbains en France.

2.2 Symboles de renversement social : critique implicite des hiérarchies à travers les rôles inversés

Les rites d’inversion étaient au cœur de ces célébrations. Ils permettaient une critique voilée des structures sociales et religieuses. Dans la Fête des Fous, l’élection de l’« évêque des innocents » incarnait cette parodie de pouvoir. Les jeunes clercs, habituellement relégués à des rôles subalternes, prenaient temporairement le contrôle des cérémonies. Ils pastichaient les chanoines et les évêques à travers des sermons satiriques et des gestes volontairement exagérés. Selon Pierre Emmanuel Guilleray, « ces rites d’inversion permettent d’exprimer les tensions entre générations et statuts au sein même du clergé » (2002, p. 70).

Dans les carnavals urbains, cette dynamique s’étendait à l’ensemble de la société. À travers des déguisements grotesques et des performances théâtrales, les rôles sociaux étaient inversés, permettant aux couches populaires de ridiculiser les élites. À Douai, des personnages grotesques incarnaient les figures de pouvoir, permettant une moquerie publique des grands propriétaires ou des magistrats locaux.

Cependant, ces critiques restaient strictement limitées dans le temps et encadrées par les rituels des festivités. Une fois les célébrations terminées, l’ordre habituel était restauré. La restitution des symboles de l’évêque des fous aux véritables autorités religieuses marquait symboliquement la fin du chaos et le retour à la hiérarchie établie. Guilleray note que « ces rites, bien qu’apparemment subversifs, renforçaient paradoxalement l’autorité, montrant que le désordre était permis mais strictement circonscrit » (2002, p. 72).

3. Symbolisme dans les fêtes médiévales : entre réveil de la nature et inversion des rôles

De nombreuses fêtes médiévales, notamment les carnavals, portaient en elles un symbolisme profondément lié au cycle naturel et à la régénération. Ce symbolisme, souvent enraciné dans des traditions païennes intégrées au calendrier chrétien, se reflétait dans des pratiques et des rites marquant la transition entre les saisons, le renouvellement de la nature et la réaffirmation des liens communautaires.

3.1 Le carnaval : une célébration du réveil de la nature

Les carnavals médiévaux, qui se tenaient souvent à la fin de l’hiver ou au début du printemps, symbolisaient une transition entre la mort apparente de la nature en hiver et sa renaissance au printemps. Ces festivités incluaient des rituels de transgression sociale et de régénération symbolique. Le terme « carnaval », dérivé du latin carne levare (« retirer la viande »), annonçait également l’arrivée du Carême, période de jeûne et de réflexion spirituelle.

Le symbolisme du réveil de la nature était particulièrement visible dans les mascarades et les défilés, où les personnages costumés incarnaient souvent des forces naturelles ou des esprits liés au renouveau. Les masques, décorés de feuilles ou de motifs floraux, représentaient la fécondité et la vitalité retrouvée avec l’arrivée du printemps. Les processions incluaient parfois des figures allégoriques comme la « Reine de Mai » ou le « Roi de l’Hiver », illustrant le passage d’une saison à l’autre.

3.2 Les Saturnales et leur héritage symbolique

Dans le sud de l’Europe, les influences des Saturnales romaines étaient encore perceptibles dans les carnavals médiévaux. Ces fêtes, marquées par l’inversion des rôles entre maîtres et serviteurs, symbolisaient non seulement une critique implicite des hiérarchies sociales, mais aussi un retour temporaire au chaos primordial, associé à la régénération cosmique. L’idée était qu’à travers la dissolution des normes, l’ordre naturel et social pouvait être réaffirmé avec une vigueur renouvelée.

3.3 Le réveil de la nature dans les feux et les rites printaniers

D’autres fêtes médiévales, comme les feux de la Saint-Jean ou les célébrations de la Chandeleur, portaient également un symbolisme lié au réveil de la nature et au passage des saisons. Les feux de la Saint-Jean, allumés au solstice d’été, représentaient la lumière et la chaleur nécessaires à la croissance des cultures, tout en purifiant les participants. Ces rituels, où les villageois dansaient autour des flammes ou sautaient par-dessus les bûchers, étaient perçus comme des actes propitiatoires, destinés à garantir la fertilité des terres et la prospérité des communautés.

De même, les rites printaniers, souvent marqués par des processions dans les champs, associaient des éléments religieux et naturels. Ces pratiques incluaient des prières pour des récoltes abondantes et des cérémonies où les premiers bourgeons ou fleurs étaient honorés, symbolisant l’abondance à venir.

3.4 L'inversion des rôles et la renaissance symbolique

Le carnaval et la Fête des Fous combinaient le réveil de la nature avec des rites d’inversion sociale. Ces moments de désordre ritualisé, où les rôles sociaux étaient temporairement renversés, reflétaient une volonté de renouvellement symbolique. En critiquant les hiérarchies et en autorisant une forme d’irrévérence contrôlée, la société médiévale réaffirmait indirectement ses structures tout en permettant une régénération collective. Ce processus symbolique peut être comparé à un « printemps social », où la critique et la transgression servaient à renforcer la cohésion et à préparer un retour à l’ordre.

Le symbolisme des fêtes médiévales, qu’il s’agisse des carnavals, des feux de la Saint-Jean ou des processions printanières, était profondément enraciné dans la célébration du renouveau. Ces fêtes offraient un espace où nature, spiritualité et société se rejoignaient pour marquer les transitions cycliques et réaffirmer la vitalité de la communauté. Aujourd’hui encore, les échos de ces symbolismes perdurent, notamment dans les carnavals modernes ou les célébrations saisonnières, témoignant de leur portée universelle et intemporelle.

Les carnavals et la Fête des Fous reflètent une richesse symbolique propre aux pratiques festives médiévales. À travers l’inversion des rôles et la cohabitation entre sacré et profane, ces fêtes offraient un exutoire collectif où les tensions sociales et religieuses pouvaient être exprimées dans un cadre contrôlé. Ces moments d’irrévérence, bien qu’éphémères, contribuaient à renforcer la cohésion sociale en permettant à la communauté de réaffirmer les normes après leur suspension temporaire. Ils témoignent de la capacité des sociétés médiévales à mêler satire, spiritualité et cohésion dans des célébrations profondément ancrées dans leur culture.

Ces fêtes étaient également porteuses d’un symbolisme plus large, lié au cycle de la nature et au renouveau. Les carnavals, souvent organisés à la fin de l’hiver ou au début du printemps, incarnaient le réveil de la nature, marquant le passage d’une période d’austérité hivernale à celle d’abondance et de vitalité printanière. À travers des mascarades et des processions, des figures comme le « Roi de l’Hiver » ou la « Reine de Mai » symbolisaient la transition entre les saisons et le retour à la vie. De même, les feux de la Saint-Jean, célébrés au solstice d’été, reflétaient l’importance de la lumière et de la chaleur dans la fertilité des terres et la prospérité des communautés rurales.

Encore aujourd’hui, certaines traditions héritées des fêtes médiévales, telles que les feux de la Saint-Jean ou les carnavals, perdurent sous des formes modernisées. Le Carnaval de Venise, par exemple, conserve les mascarades et le faste qui rappellent les carnavals médiévaux, tandis que les feux de la Saint-Jean, toujours célébrés dans plusieurs régions européennes, témoignent de la continuité de ces rituels symboliques. Ces manifestations actuelles montrent que les fêtes médiévales, bien qu’adaptées aux contextes contemporains, continuent de célébrer des thèmes universels comme le renouveau, l’équilibre et la vitalité des communautés.

Les fêtes médiévales, riches en symbolisme et profondément ancrées dans les cycles de la vie spirituelle et sociale, ont laissé un héritage durable qui se reflète encore aujourd’hui. Bien que les contextes et les pratiques aient évolué, de nombreuses traditions continuent de traverser les siècles. Les feux de la Saint-Jean illuminent encore les nuits estivales, tandis que les carnavals, tels que celui de Venise ou les festivités en régions françaises, perpétuent l'esprit de transgression ritualisée. Parallèlement, les reconstitutions historiques et festivals médiévaux participent à préserver et transmettre cette richesse culturelle, mêlant célébration, éducation et conservation du patrimoine.

Ce passage entre hier et aujourd'hui illustre l’importance des fêtes médiévales non seulement comme moments de cohésion sociale, mais aussi comme témoins vivants d’une tradition qui dialogue avec le présent. Ces manifestations culturelles modernes, à la croisée de la mémoire et du spectacle, offrent une continuité fascinante avec les pratiques anciennes, que le prochain chapitre explorera en détail.

Héritage moderne des fêtes médiévales

1. Reconstitutions historiques

Les reconstitutions historiques des fêtes médiévales sont aujourd’hui des événements incontournables qui allient pédagogie, spectacle et immersion dans le passé. Organisées dans des lieux emblématiques comme Provins ou le Puy du Fou, ces manifestations offrent un aperçu captivant de la vie médiévale à travers des reconstitutions fidèles et vivantes. Elles contribuent à préserver et transmettre un patrimoine culturel riche, tout en constituant des moteurs pour le tourisme local et la conservation des traditions.

Les fêtes médiévales de Provins : un voyage immersif au cœur du Moyen Âge

Provins, ancienne cité marchande classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, organise chaque année l’une des plus grandes fêtes médiévales d’Europe. Pendant deux jours, la ville se transforme en un vaste décor médiéval où les visiteurs peuvent découvrir une reconstitution immersive des grandes foires de Champagne qui s’y tenaient aux XIIe et XIIIe siècles.

Le déroulement de l’événement est conçu pour plonger le public dans une ambiance médiévale authentique. Les rues sont animées par des marchands vêtus de costumes d’époque, proposant des produits artisanaux comme des étoffes, des céramiques et des bijoux inspirés des styles médiévaux. Une attention particulière est accordée aux démonstrations de métiers anciens, qui permettent de découvrir des savoir-faire souvent oubliés.

Par exemple, les souffleurs de verre utilisent des techniques traditionnelles pour recréer des objets tels que des verres, des fioles ou des vitraux colorés. Ces artisans montrent comment le verre, chauffé à des températures très élevées, est soufflé, étiré ou façonné avec des outils simples pour obtenir des formes complexes. Ce savoir-faire, essentiel dans la création des vitraux d’église au Moyen Âge, suscite souvent une fascination immédiate chez les spectateurs.

« Ces métiers étaient non seulement essentiels pour l’économie locale mais aussi pour les échanges commerciaux entre régions, comme le souligne Le Goffic : 'Les foires médiévales n’étaient pas simplement des lieux d’achat, mais aussi des vitrines où chaque région exhibait ses savoir-faire' (Le Goffic, 1911). »

Les tisserands, quant à eux, présentent des métiers à tisser en bois semblables à ceux utilisés dans les ateliers médiévaux. Ils montrent le processus de fabrication des étoffes, depuis la préparation des fils jusqu’au tissage de motifs complexes. Ces étoffes, souvent en lin ou en laine, servaient à la confection de vêtements pour toutes les classes sociales, des paysans aux nobles. Ces démonstrations immersives offrent un aperçu du quotidien artisanal médiéval et de l’importance de ces métiers dans les foires commerciales de l’époque.

Le Puy du Fou : des spectacles grandioses inspirés du Moyen Âge

Le Puy du Fou, situé en Vendée, est un autre exemple emblématique de reconstitution historique réussie. Ce parc à thème, plusieurs fois primé pour ses spectacles, propose des représentations immersives qui recréent des moments emblématiques de l’histoire médiévale.

Parmi les spectacles phares, « La Légende de Saint Philibert » transporte les spectateurs dans un monastère médiéval, mettant en scène des moines copistes, des chants grégoriens et des scènes de la vie quotidienne. Un autre spectacle, « Les Chevaliers de la Table Ronde », propose une interprétation spectaculaire des légendes arthuriennes avec des décors grandioses, des effets spéciaux et des cascades à cheval.

En complément des spectacles, le Puy du Fou propose des villages thématiques où les visiteurs peuvent découvrir des scènes de la vie quotidienne au Moyen Âge : forges en activité, potiers au travail ou encore tisserands utilisant des métiers à tisser d’époque. Ces espaces, conçus avec une attention minutieuse aux détails historiques, permettent une immersion totale dans l’univers médiéval.

2. Traditions et symboles persistants

Les feux de la Saint-Jean : une tradition vivante et communautaire

Les feux de la Saint-Jean, célébrés autour du solstice d’été, sont l’une des plus anciennes traditions en Europe. À l’origine, ces rituels païens étaient associés à la lumière, à la fertilité et à la protection des cultures. Avec la christianisation, ces feux ont été intégrés à la fête de Saint Jean-Baptiste, mais leur caractère festif et communautaire a été préservé.

En Bretagne, les feux de la Saint-Jean, appelés tantad, constituent encore aujourd’hui une tradition vivante. Ces célébrations se déroulent souvent sur des collines, avec des brasiers d’ajoncs ou de brindilles formés en cônes autour d’une grande perche. Le curé et les élus locaux participent à la procession, et l’allumage du feu est suivi de danses traditionnelles et de chants communautaires.

Une anecdote fascinante rapportée par Le Goffic décrit une scène dans le hameau de Saint-Jean-du-Doigt, où un ange, suspendu à un fil de fer, descendait pour allumer le tantad avec un cierge, ajoutant une dimension spectaculaire et symbolique à la cérémonie. Les Bretons croient fermement que ce soir-là, le vent tourne toujours au nord-est, une preuve selon eux de la présence de Saint Jean.

« En Bretagne, les habitants croient fermement que le vent tourne au nord-est durant la nuit des feux de la Saint-Jean, signe de la protection de Saint Jean. Le Goffic rappelle que 'ces croyances illustrent la persistance d’un lien mystique entre le feu, les astres et les récoltes' (Le Goffic, 1911). »

Dans le Poitou, une coutume particulière enrichit ces célébrations : une roue de charrette est entourée de paille et allumée au moyen d’un cierge bénit. La roue enflammée est ensuite roulée dans la campagne, ses étincelles étant censées fertiliser les champs, un écho clair aux rites solaires païens liés au solstice

Aujourd’hui, ces célébrations se déroulent dans de nombreuses régions françaises, notamment en Bretagne, en Provence et dans le Limousin. Les habitants se rassemblent autour d’un grand bûcher, souvent installé sur une place centrale ou une colline. En Bretagne, les tantad s’accompagnent de chants traditionnels et de danses collectives comme l’an-dro ou le jabadao, renforçant la convivialité et les liens sociaux.

Une coutume populaire consistait autrefois à organiser des concours de sauts au-dessus des flammes, symbolisant bravoure et purification. Dans certaines régions, comme en Limousin, ces sauts étaient suivis de vœux prononcés à haute voix, où les participants demandaient santé et prospérité pour l’année à venir. Ces pratiques, bien que moins fréquentes aujourd’hui, sont encore observées lors de certaines fêtes locales.

Si les feux de la Saint-Jean sont des rituels marqués par leur ancrage agricole et solaire, d’autres traditions médiévales, comme les carnavals, reflètent davantage une facette sociale et festive de l’histoire. Ces deux pratiques, bien que distinctes, partagent un rôle commun : rassembler les communautés et offrir un moment de rupture avec le quotidien.

Les carnavals : une transgression temporaire des normes sociales

Les carnavals, autre exemple emblématique de pratiques médiévales, ont également perduré sous une forme adaptée. Historiquement organisés avant le carême, ces festivités offraient un moment de liberté temporaire, où les hiérarchies sociales étaient inversées. Les participants, souvent déguisés, parodiaient les figures d’autorité dans un cadre festif et toléré.

Les carnavals, autre héritage médiéval, ont conservé des éléments marquants qui varient selon les régions. À Nice, le carnaval est célèbre pour ses batailles de fleurs. Ces festivités, initiées à la fin du XIXe siècle, transforment les défilés en une véritable explosion de couleurs et de parfums, où des fleurs fraîches comme des œillets et des mimosas sont lancées au public depuis des chars richement décorés

À Dunkerque, une tradition singulière se distingue : lors des défilés, les élus jettent des harengs fumés à la foule depuis l’hôtel de ville. Cet acte humoristique, bien que surprenant, reflète l’esprit burlesque et convivial du carnaval local. En parallèle, les carnavaleux chantent La Cantate à Jean Bart, un hymne célébrant ce célèbre corsaire originaire de Dunkerque, ajoutant une forte dimension identitaire à l’événement.

« À Dunkerque, les chants tels que La Cantate à Jean Bart renforcent l’identité locale et la mémoire collective, une tradition que Fournier décrit comme 'un vecteur puissant de transmission culturelle, liant le passé des communautés portuaires à leur présent' (Fournier, 2003). »

Aujourd’hui, les carnavals de Nice et de Dunkerque sont des exemples vivants de cette tradition, enrichis d’éléments régionaux distinctifs. À Nice, les célèbres batailles de confettis, introduites à la fin du XIXe siècle, sont devenues l’un des points forts du carnaval. Ces batailles, où spectateurs et participants lancent des confettis depuis les chars et les tribunes, ajoutent une dimension spectaculaire et participative à l’événement.

À Dunkerque, les carnavaleux défilent vêtus de costumes extravagants en chantant des hymnes locaux comme La Cantate à Jean Bart, un hommage à ce corsaire renommé. Les tambours et trompettes rythment les processions, recréant l’effervescence et la convivialité des carnavals médiévaux. Ces traditions, bien qu’adaptées, perpétuent un esprit de communauté et de joie collective.

Le lien entre les feux de la Saint-Jean et les carnavals, bien que non direct, réside dans leur capacité à rassembler des communautés autour d’un héritage commun tout en reflétant des aspects différents de la culture médiévale. Tandis que les feux évoquent la relation entre l’homme et la nature, les carnavals incarnent une rupture sociale et festive, offrant un moment de transgression tolérée.

Carnavals et fêtes des Fous : Une inversion maîtrisée du sacré et du profane

Les carnavals et la Fête des Fous autorisaient une transgression temporaire des normes religieuses et sociales. Ces célébrations toléraient des comportements irrévérencieux, comme la parodie de rites religieux ou l’inversion des rôles sociaux, tout en restant sous le contrôle du calendrier chrétien. Ces moments de désordre symbolique offraient une soupape à la tension sociale, renforçant paradoxalement la stabilité de l’ordre établi une fois les festivités terminées.

Recettes et pratiques culinaires

La cuisine festive, issue des traditions médiévales, témoigne également de la transmission des savoir-faire culinaires. Des manuscrits comme Le Viandier de Taillevent permettent de redécouvrir des recettes anciennes, souvent servies lors de fêtes régionales. Parmi les ingrédients typiques de l’époque, on retrouve le verjus, un jus acide extrait de raisins verts, et des épices rares comme le clou de girofle, le macis, la cannelle ou le poivre long. Ces ingrédients, aujourd’hui considérés comme luxueux, étaient utilisés pour rehausser les saveurs et ajouter une touche exotique.

Une recette emblématique est le blanc-manger, un plat sucré-salé à base de poulet, de riz, d’amandes pilées et de sucre, souvent parfumé à l’eau de rose. Ce mets, populaire lors des banquets médiévaux, reflète l’influence des saveurs orientales dans la gastronomie de l’époque.

« Ces recettes, documentées dans Le Viandier de Taillevent, témoignent d’une fascination médiévale pour les épices exotiques, comme le souligne Fournier : 'Les épices, objets de luxe, étaient souvent utilisées pour symboliser richesse et raffinement dans les banquets seigneuriaux' (Fournier, 2003). »

Ces pratiques culinaires ne sont pas isolées mais s’intègrent harmonieusement aux fêtes elles-mêmes. Par exemple, lors des banquets organisés à Provins ou dans le cadre des carnavals de Nice, la reconstitution des plats médiévaux permet de relier directement l’expérience sensorielle à l’histoire. Ainsi, à travers la cuisine, les célébrations prolongent l’esprit festif tout en contribuant à une transmission intergénérationnelle.

Les impacts modernes des fêtes médiévales

Au-delà de leur rôle dans la transmission culturelle, ces fêtes jouent un rôle significatif dans le dynamisme économique local. Les feux de la Saint-Jean et les carnavals attirent chaque année des milliers de visiteurs, générant des retombées économiques importantes pour les territoires qui les organisent. Ces événements créent des emplois saisonniers, notamment dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et de la logistique.

Les artisans locaux bénéficient également de cette activité. Les marchés organisés lors des carnavals ou des feux de la Saint-Jean permettent de mettre en valeur les savoir-faire régionaux. Par exemple, les potiers, les forgerons et les tisserands profitent de ces rassemblements pour vendre leurs créations et promouvoir leur métier. De même, les producteurs de spécialités locales, comme les olives en Provence ou les produits laitiers en Bretagne, trouvent dans ces événements une vitrine pour leurs produits.

Par ailleurs, ces fêtes participent à la valorisation du patrimoine bâti et immatériel. À Nice, par exemple, les recettes des carnavals servent en partie à financer la préservation des lieux historiques associés à l’événement. À Dunkerque, le carnaval est devenu un moteur essentiel de l’identité régionale, attirant des touristes du monde entier et contribuant à la reconnaissance internationale de la culture locale.

En combinant des rituels ancrés dans les cycles agricoles, comme les feux de la Saint-Jean, des festivités sociales et transgressives, comme les carnavals, et la transmission de savoir-faire culinaires, les fêtes médiévales incarnent une mémoire culturelle vivante. Ces pratiques, tout en évoluant pour répondre aux sensibilités modernes, permettent de maintenir un lien tangible avec le passé. En rassemblant les communautés et en valorisant le patrimoine, elles continuent de jouer un rôle essentiel dans la transmission d’un héritage collectif, à la fois enraciné dans l’histoire et tourné vers l’avenir.

« Cet équilibre entre sacré et profane reflète, selon Fournier, 'la capacité des communautés à intégrer le passé dans des contextes nouveaux, tout en préservant l’essence symbolique de leurs traditions' (Fournier, 2003). »

En retraçant l’héritage des fêtes médiévales, qu’il s’agisse des feux de la Saint-Jean, des carnavals ou de la transmission des savoir-faire culinaires et artisanaux, il apparaît clairement que ces traditions incarnaient bien plus que des moments festifs. Elles reflétaient un équilibre subtil entre sacré et profane, structurant la vie collective tout en favorisant une communion sociale et spirituelle.

Aujourd’hui, ces pratiques, réinterprétées dans des contextes modernes tels que les reconstitutions historiques ou les fêtes locales, continuent de nourrir nos liens avec le passé. Cet ancrage historique offre une opportunité précieuse de revisiter notre patrimoine et d’enrichir nos propres pratiques culturelles.

La richesse de cet héritage invite à explorer ces traditions vivantes, que ce soit en participant à des événements comme les fêtes de Provins ou les carnavals de Dunkerque, ou en redécouvrant les saveurs d’une recette médiévale. Ces moments de transmission et de partage rappellent que les fêtes, bien qu’évolutives, demeurent des espaces privilégiés pour réfléchir à nos valeurs collectives et à l’impact durable de ces célébrations ancestrales sur nos pratiques contemporaines.

Conclusion

Les fêtes médiévales, associant sacré et profane, structuraient la vie collective et répondaient à des besoins spirituels, sociaux et économiques. Elles rythmaient le calendrier à travers des célébrations religieuses comme Noël, Pâques, et la Saint-Jean, qui combinaient rites chrétiens et traditions agricoles. Ces événements permettaient de renforcer la cohésion communautaire, comme en témoignent les processions, les banquets collectifs et les pratiques redistributives, où clergé, seigneurs et paysans jouaient des rôles complémentaires.

Selon les chroniques de Jean Froissart, les fêtes seigneuriales servaient également à démontrer le prestige des élites à travers des banquets somptueux et des tournois, tout en scellant des alliances politiques. À l’inverse, les carnavals et les fêtes des Fous incarnaient une forme de transgression symbolique où les hiérarchies étaient temporairement inversées, reflétant une dynamique sociale contrôlée.

Aujourd’hui, l’héritage de ces célébrations demeure vivant à travers les reconstitutions historiques et des pratiques modernisées telles que les feux de la Saint-Jean ou les carnavals. Ces traditions, mêlant festivité et mémoire culturelle, nous invitent à explorer l’impact de ces rituels anciens sur nos propres pratiques sociales et culturelles contemporaines, tout en offrant une continuité fascinante avec un passé riche en symbolisme et en communauté.

Iconographie

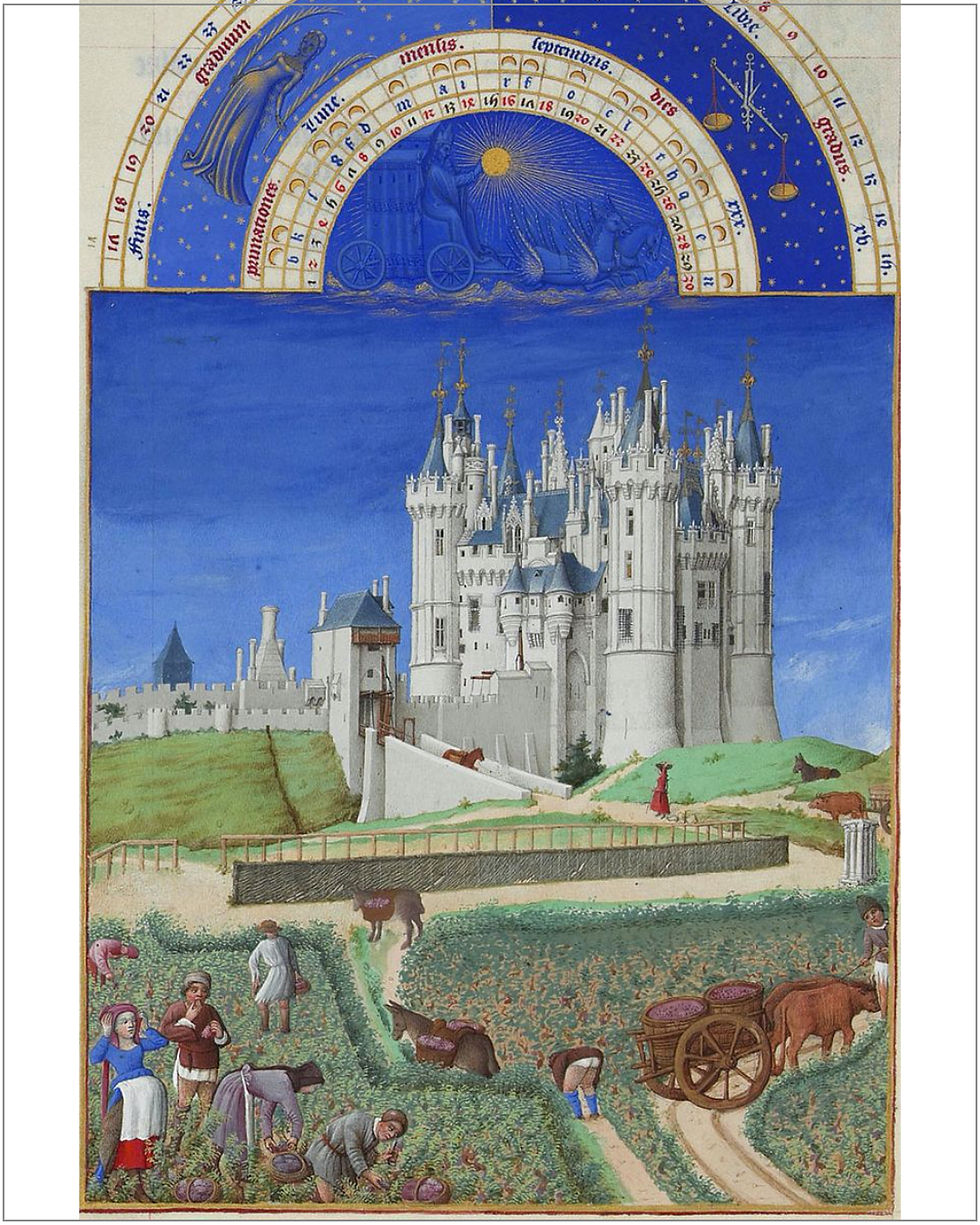

Titre de l'œuvre : Septembre : les vendanges

Cette miniature, issue du célèbre manuscrit enluminé, représente une scène emblématique des vendanges médiévales. Au premier plan, cinq personnages s'affairent à récolter les grappes de raisin, symbolisant la vitalité et l’abondance de cette période. Les grappes, collectées dans des paniers, sont ensuite transférées dans des hottes fixées sur des mulets, avant d’être déversées dans des cuves chargées sur des charrettes tirées par des bœufs. À droite, un couple, dont la femme semble enceinte, se repose sous un ciel limpide, rappelant l’aspect humain et collectif des vendanges.

En arrière-plan, le château de Saumur, en Anjou, domine le paysage. Ses tours, surmontées de girouettes à fleurs de lys, attestent de l’importance symbolique et politique de ce lieu au Moyen Âge. Les fortifications et la lice adjacente, avec son treillage caractéristique, ajoutent une dimension de protection et de prestige à cette scène agricole.

Cycle liturgique et naturel : L'œuvre illustre l’intégration des fêtes agricoles, comme les vendanges, dans un calendrier marqué par des célébrations chrétiennes. Ce lien symbolise l’interdépendance entre le sacré et le quotidien.

Symbole de fertilité : La présence d'une femme enceinte rappelle l’association des vendanges à la fécondité, une notion chère aux sociétés agricoles.

Château de Saumur : Anjou était déjà une région viticole réputée, et le château représenté témoigne du pouvoir seigneurial sur les terres agricoles environnantes.

Matériaux et techniques : Les frères Limbourg ont utilisé des pigments précieux, comme l'azurite pour le ciel, et des dorures pour souligner la richesse et la lumière dans la composition.

Titre de l'œuvre : L'Adoration des Mages

Cette miniature, issue du célèbre manuscrit enluminé, représente une scène liturgique emblématique de Noël et de l’Épiphanie. À droite de l’image, les trois rois mages et leur imposante suite avancent en procession vers la crèche. Melchior, couronne déposée, embrasse les pieds du Christ, tandis que Balthasar s’incline jusqu’au sol et Gaspard tend son présent avec révérence. Le faste des costumes richement décorés et des étendards témoigne de l’importance de l’événement.

Autour de la Vierge Marie, des femmes élégamment vêtues selon la mode du début du XVe siècle renforcent le caractère festif et contemporain de l’interprétation. Les bergers, dans une posture plus humble, sont également présents, témoignant de la conjonction entre nobles et humbles dans cet acte d’adoration. En arrière-plan, la ville de Bethléem pourrait s’inspirer de Bourges, siège du duc de Berry. La lumière céleste rayonne au-dessus de la crèche, baignant la scène d’une aura sacrée, tandis que des anges chantent la gloire divine.

Fête religieuse : La scène met en avant l’Épiphanie, célébration chrétienne majeure au Moyen Âge, marquée par des processions et des liturgies fastueuses.

Rois mages : Melchior, Balthasar et Gaspard symbolisent l’universalité du message chrétien, chaque roi représentant une région du monde connu.

Bergers et humilité : Les bergers, au centre de la narration biblique, reflètent la simplicité et la foi des plus modestes, en contraste avec l’opulence des mages.

Ville de Bourges : La représentation possible de Bourges ancre l’œuvre dans le territoire du commanditaire, Jean de Berry, mêlant sacré et politique.

Symbolisme vestimentaire : Les vêtements somptueux des mages et des dames de compagnie illustrent la prospérité et le goût artistique de l’époque.

Cette œuvre souligne l’importance des fêtes religieuses dans la société médiévale, en tant qu’événements spirituels, sociaux et politiques. Elle met en lumière le rôle des processions et des célébrations comme moments de rassemblement collectif et d’expression de la foi.

Titre de l'œuvre : La Résurrection du Christ

Cette fresque monumentale, chef-d'œuvre de Piero della Francesca, représente le Christ ressuscité, triomphant de la mort. Au centre de la composition, le Christ se dresse au-dessus de son tombeau, tenant un étendard blanc marqué de la croix rouge, symbole de sa victoire et de l'espoir chrétien. Sa posture, calme et imposante, contraste avec les soldats endormis au premier plan, symbolisant l'ignorance et l’humanité encore plongée dans le sommeil spirituel.

Le paysage à l’arrière-plan est divisé en deux parties distinctes : à gauche, des arbres dénudés évoquent la mort et l’hiver ; à droite, des arbres feuillus représentent la renaissance et le printemps, cycles naturels associés à Pâques. Les tons subtils et le clair-obscur renforcent l’aura divine et intemporelle du Christ.

Symbolisme de Pâques : L'œuvre incarne la fête chrétienne de la Résurrection, célébrée comme la victoire du Christ sur la mort et le péché. Elle est le point culminant du calendrier liturgique médiéval.

Étendard de la croix : Symbole de triomphe, l’étendard blanc avec la croix rouge renforce l’idée de victoire et de foi inébranlable.

Opposition des soldats : Les soldats endormis reflètent l’humanité aveugle à la réalité divine, en contraste avec la figure éveillée et triomphante du Christ.

Paysage divisé : Les arbres morts et les arbres feuillus représentent le passage de la mort à la vie, une métaphore pour la Résurrection et l’éveil spirituel.

Perspective et lumière : Piero della Francesca utilise une perspective géométrique parfaite et des jeux de lumière subtils pour créer une profondeur spirituelle et une tension dramatique.

Cette œuvre illustre parfaitement la centralité de Pâques dans les fêtes religieuses médiévales. Elle symbolise le renouveau, à la fois spirituel et naturel, et évoque les célébrations liturgiques, processions et rituels associés à cet événement majeur du christianisme.

Titre de l'œuvre : Travaux de Juillet

Cette miniature, tirée des Très Riches Heures du Duc de Berry, illustre les activités agricoles typiques du mois de juillet, à savoir la moisson et la tonte des moutons. Au premier plan, deux moissonneurs utilisent des faucilles pour récolter les blés, avançant méthodiquement en direction du centre de la parcelle. L’un porte une pierre à aiguiser attachée à sa ceinture, symbole du soin apporté à l’efficacité de leur outil. Plus bas dans la composition, une femme et un homme tondent les moutons à l’aide de forces, dégageant des ballots de laine.

Le paysage pastoral est dominé par une représentation idéalisée du palais comtal de Poitiers, identifiable par ses tours et son architecture défensive. Au loin, des montagnes imaginaires entourent la scène, tandis que la rivière Boivre se mêle au Clain, soulignant la richesse agricole et géographique du territoire.

Cycle des saisons : La moisson et la tonte illustrent l’importance du calendrier agricole, rythmé par les cycles naturels, essentiels à la survie médiévale.

Symbolisme de la moisson : La récolte du blé est une activité centrale, célébrée lors des fêtes des moissons, souvent associées à des rites religieux de remerciement.

Outillage agricole : Le volant et la baguette reflètent les techniques agricoles avancées du Moyen Âge, adaptées à un travail collectif méthodique.

Palais comtal de Poitiers : La présence de ce bâtiment ancre la scène dans un territoire réel, tout en exaltant le prestige du commanditaire, le duc de Berry, grand mécène de l’époque.

Harmonie entre nature et activité humaine : La scène mêle pastoral et productivité agricole, illustrant l’équilibre entre paysage naturel et transformation par l’homme.